Einladung HV 2024

Hallo Lukas

Wir laden ganz herzlich zur ersten offiziellen Hauptversammlung der neuen Sektion Bern Medien ein. Die Unterlagen zur HV sind in diesem Mail angehängt - wer keine E-Mailadresse bei syndicom hinterlegt hat, erhält die Unterlagen per Post. Warum das so lange gedauert hat, wieso man so wenig von uns gehört hat im letzten Jahr und womit wir uns rumgeschlagen haben, das lest Ihr im Jahresbericht.

Es wird keine grosse Veranstaltung werden - wir versuchen die Kosten und Abläufe in Griff zu bekommen. Auch dazu lest Ihr im Jahresbericht, was sich in diesen Bereichen so tut. Entsprechend wird es kein Saufgelage geben und auch kein grosses Essen.

Bitte meldet Euch an! Ihr könnt Euch per Post, per Telefon (031 318 60 50) oder per Mail (sektionmedien.be[at]org.syndicom.ch) anmelden bis zum 14. Juni. Wir müssen wissen, wie viele erscheinen, damit wir uns entsprechend vorbereiten können. DANKE!

Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr Euch bei uns, dem Vorstand melden. Wir sind da für Euch.

In diesem Sinne: Bis bald!

Mit liebem Gruss

Der Vorstand Sektion Bern Medien

Lukas Vogelsang und Christof Berger

Postadresse für Post-Anmeldungen:

syndicom Sektion Bern Medien

c/o Lukas Vogelsang

Sandrainstrasse 3

3007 Bern

175 Jahre Gewerkschaft in der Berner graphischen Industrie

Die Jahrzahl 1848 steht für die Gründung der modernen Schweiz und die bisher grösste, aber schliesslich nochmals zurückgeschlagene europäische demokratische Revolution. 1848 gilt aber auch als Gründungsjahr der Berner Typographia, der ältesten Vorläuferorganisation der heutigen Berner Sektionen der Gewerkschaft Medien und Kommunikation (Syndicom).

Von Adrian Zimmermann

1848 ist bekanntlich ein sehr wichtiges Jahr in der europäischen und der schweizerischen Geschichte. Nach dem Sieg der liberal-radikalen über die katholisch-konservativen Kräfte im Sonderbundskrieg vom November 1847 entstand mit der Verabschiedung der ersten Bundesverfassung im September 1848 der moderne schweizerische Bundesstaat. Über die Landesgrenzen hinaus bildete der Sonderbundskrieg den Auftakt zu einer Welle von demokratischen Revolutionen, die 1848 über den ganzen europäischen Kontinent schwappte. Die Revolution in den Nachbarländern vereitelte auch Pläne der reaktionären Regierungen, auf konservativer Seite in die politischen Konflikte in der Schweiz zu intervenieren. Doch bald nach den eindrücklichen Anfangserfolgen der Revolution gewannen in Frankreich, Österreich und den italienischen und deutschen Staaten die konterrevolutionären Kräfte wieder die Oberhand. Während die revolutionären Bewegungen den Aufstieg der Kapitaleigentümer in Industrie und Handel, der «Bourgeoisie», zur gesellschaftlich herrschenden Kraft förderten, fanden sich ihre konsequentesten Vorkämpfer überall in der neuen Klasse der industriellen Lohnarbeiterschaft, im «Proletariat». Nicht von ungefähr erschien am Vorabend der 1848er-Revolution das von Karl Marx und Friedrich Engels verfasste Manifest des «Bundes der Kommunisten», das bis heute als eine Art Gründungsdokument der modernen sozialistischen Arbeiterbewegung gilt.

Die Anfänge der Berner Typographia Die Geschichte der Organisation der Facharbeiter in den Druckereien der Stadt Bern begann schon vor 1848. Bereits am 29. Februar 1824 hatten 28 Berner Buchdruckergehilfen eine Kranken- und Sterbekasse gegründet. Lange vor dem Entstehen öffentlicher Sozialversicherungen sicherten sie sich und ihre Familien damit auf dem Weg der Selbsthilfe teilweise gegen die Folgen von Unfällen und Krankheiten ab. 1843 schlossen sich etwa 30 Buchdrucker und Schriftgiesser zum Typographischen Verein Bern zusammen. Doch dieser beschränkte sich vorerst auf die Organisation von Bildungsaktivitäten und vor allem von geselligen Anlässen. Es war kein Zufall, dass die Vereinsmitglieder sich gerade im Frühsommer 1848 zu zwei richtungsweisenden Versammlungen auf der Schützenmatte trafen. Sie setzten eine Tarifkommission ein und beauftragten diese damit, gewerkschaftliche Forderungen an ihre Prinzipale, wie man die Druckereibesitzer damals nannte, zu formulieren. Diese gewerkschaftliche Pionierarbeit hing eng mit der Revolution von 1848 zusammen: Im Frühling 1848, als die demokratische revolutionäre Bewegung in Deutschland noch im Vormarsch war, entstanden dort auch erste grössere gewerkschaftliche Zusammenschlüsse. So gründete sich im Juni 1848 in Mainz der deutsche Buchdruckereiverein, der sich sogleich mit einem Vorschlag für eine kollektivvertragliche Regelung der Löhne und Arbeitsbedingungen an die Druckereibesitzer wandte. Auch der Berner Typographische Verein war in Mainz vertreten. Seine Forderungen richteten sich denn auch stark nach dem deutschen Vorbild und er beschloss auch den Beitritt zur deutschen Organisation. Die Nähe des Berner Typographenvereins zur deutschen Gewerkschaft war wohl auch auf persönliche Beziehungen zurückzuführen. Der führende Kopf des deutschen Buchdruckervereins, der Schriftsetzer und Journalist Stephan Born (1824–1898), war 1847 vom «Bund der Kommunisten» nach Bern geschickt worden, um die dortige «Gemeinde» des Bunds auf Kurs zu bringen. Nach der Niederlage der demokratischen Kräfte in den deutschen Staaten gegen die Konterrevolution unterdrückten die wieder gefestigten reaktionären Polizeistaaten mit den Ansätzen zu einem liberalen und demokratischen deutschen Bundesstaat auch die ersten deutschen Gewerkschaften. Der Beitrittsbeschluss der Berner Typographen zur nur kurzlebigen ersten deutschen Buchdruckergewerkschaft blieb somit weitgehend folgenlos.

Der Entwurf der Berner Buchdruckergehilfen vom Juli 1848 hatte das Ziel, eine gesamtschweizerische Regelung des Arbeitsverhältnisses im Buchdruckergewerbe zu erreichen. Ein Teil der Forderungen zielte darauf ab, die durch die Gewerbefreiheit und die Industrialisierung verschärfte Konkurrenz zu mildern. Diesem Ziel diente etwa die Forderung nach einer Beschränkung der Zahl der Lehrlinge. Es sollte verhindert werden, dass Lehrlinge ungenügend ausgebildet und als billige Arbeitskräfte missbraucht werden konnten. Modern ausgedrückt sollte die Regulierung des Lehrlingswesens Lohndumping verhindern. Eine andere Forderung betraf die Regelung der Arbeit an «Schnellpressen». Dabei handelte es sich um eine damals neue Form von Druckmaschinen, die mit Dampf oder Wasser angetrieben werden konnten. Ohne griffige Massnahmen drohten Schnellpressen viele der bisher an Handpressen beschäftigten Drucker brotlos zu machen. Weiter forderten die Berner Drucker und Setzer eine detaillierte Festlegung von Stück- und Akkordlöhnen, die Einführung eines Zehnstundentags sowie Zulagen für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit. Zudem wurde eine Entschädigung für unverschuldetes Warten auf Arbeit gefordert. Bezeichnenderweise argumentierten die Berner Typographen, dass ihre Forderungen auch im Interesse der Druckereibesitzer liegen würden. Einheitlich festgelegte Arbeitsbedingungen seien auch ein Mittel gegen die «Schmutzkonkurrenz» unter den Betrieben. Tatsächlich erkannten viele Druckereibesitzer, aber auch kleine und mittlere Unternehmer anderer Branchen später bis zu einem gewissen Grad, dass Gesamtarbeiterverträge auch zur Regulierung der Konkurrenz auf den Produktemärkten beitragen konnten.

Gründung und Entwicklung des Schweizerischen Typographenbunds

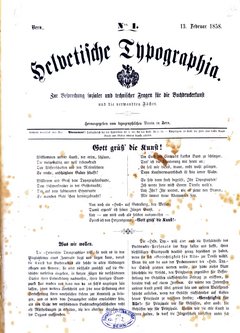

Der Vorstoss der Berner Typographen von 1848 blieb erfolglos. Dennoch war er eine gewerkschaftspolitische Pioniertat. 1857 versuchte die Berner Typographia, wie sich der Verein nun nannte, erneut erfolglos, einen Preistarif festzulegen. Da der Abschluss eines lokalen Tarifs für die Druckereibesitzer einen Nachteil in der Konkurrenz mit in anderen Ortschaften tätigen Betrieben bedeuten konnte, ergriffen die Berner Typographen darauf die Initiative für eine gesamtschweizerische Organisation. Mitte Dezember 1857 gab die Typographia Bern eine Probenummer der Zeitung «Helvetische Typographia» heraus, am 13. Februar 1858 erschien die erste ordentliche Ausgabe der Zeitung, welche gemäss ihrem Untertitel als Organ «zur Besprechung sozialer und technischer Fragen für die Buchdruckerkunst und die verwandten Fächer» dienen sollte. Am 15. August 1858 wurde auf Einladung der Typographia Bern der Schweizerische Typographenbund (STB) in Olten gegründet. Gemäss seinen Gründungsstatuten sollte der STB eine gemeinsame Organisation für Prinzipale und Gehilfen sein. Doch nur sehr wenige Druckereibesitzer traten bei. Bald erwiesen sich die Interessensgegensätze zwischen Arbeitern und Unternehmern wie in anderen Branchen auch im graphischen Gewerbe als unüberbrückbar. Der STB wurde damit faktisch zur ältesten landesweiten Gewerkschaft der Schweiz und zur ältesten Gewerkschaft der graphischen Branche in Kontinentaleuropa. 1867 gründete der STB auf Antrag der Berner Sektion die Bundesreserve- oder Widerstandskasse, die Streiks und andere Aktionen unterstützte. Die Prinzipale schlossen sich 1869 ihrerseits im Verein Schweizerischer Buchdruckereibesitzer (VSB, später Schweizerischer Buchdruckerverband – SBV, heute VISCOM) zusammen. Bereits davor kam es an einigen Orten zum Abschluss von lokalen Kollektivverträgen zwischen der Gewerkschaft und den Druckereibesitzern, die die Lohntarife und Arbeitsbedingungen regelten.

Verhandlungen und Streiks

Der Berner Typographia gelang es nach den erfolglosen Vorstössen von 1848, 1857 und 1859 im Jahr 1861 erstmals, in konkrete Verhandlungen mit den Prinzipalen zu treten, die mit einem Teilerfolg endeten: Ab dem 1. Januar 1862 erhielten die Setzer in der Bundesstadt 40 statt wie bisher 36 Rappen für tausend gesetzte Zeichen – ein guter Handsetzer brachte es in einer Stunde auf 1500 Zeichen. Nicht durchsetzen liessen sich dagegen vorläufig ein wöchentlicher Mindestlohn und eine maximale Arbeitszeit von zehn Stunden pro Tag. 1865 verständigten sich die Berner Typographia und die Druckereibesitzer erstmals auf ein Lehrlingsregulativ. Grössere Fortschritte brachten die 1868 und 1869 geführten Verhandlungen um eine Revision dieses Vertrags. Der neue, ab dem 1. Januar 1870 gültige Tarif sah erstmals einen zehnstündigen Maximalarbeitstag und einen für die damalige Zeit guten wöchentlichen Mindestlohn von 27 Franken vor. Während es 1873 gelang, kampflos eine Einigung auf weitere Fortschritte zu erzielen, kam es im Rahmen der folgenden Vertragserneuerung am 1876 zum ersten Mal zu einem Streik der Berner Schriftsetzer und Drucker. Er dauerte nur einen Tag und endete mit einem vollen Erfolg der Gewerkschaft.

Weit gravierender war der Arbeitskampf im Dezember 1889. Dabei ging es nicht um den Lohn, sondern um grundsätzliche vereinsrechtliche Fragen: Der Verband der Druckereibesitzer nahm einen in Zürich ausgebrochenen Streik zum Anlass, einen Frontalangriff auf den Typographenbund zu lancieren. Der Unternehmerverband versuchte in der ganzen Schweiz, Streikbrecher anzuwerben. Er liess Flugblätter verteilen, die zum Austritt aus dem STB aufriefen und versprachen, Unorganisierten bei geringerem Preis gleichwertige Unterstützungen bei Tod, Invalidität und Krankheit zu bieten, wie sie der STB seinen Mitgliedern bot. Diese Drohung zeigt, wie wichtig damals für die Mitglieder die von der Gewerkschaft getragenen Versicherungsinstitu-tionen waren – 1884 hatte der STB zusätzlich zu den bisherigen Unterstützungseinrichtungen die erste gewerkschaftliche Arbeitslosenkasse der Schweiz gegründet. Als Antwort auf den Versuch des Unternehmerverbands, ihre Gewerkschaft zu zerschlagen, legten die Setzer und Drucker auch in den übrigen grösseren Orten der Deutschschweiz die Arbeit nieder. In Bern dauerte der Streik vom 11. bis zum 16. Dezember 1889. Die Gewerkschaft konnte zwar den Versuch, sie zu sprengen, abwehren. Neu musste sie aber auch die Anstellung von Unorganisierten bei den Berner Buchdruckereien akzeptieren, ihr bisheriges Mitgliedschaftsobligatorium, den «closed shop», aufgeben. Trotz der bitteren Erfahrungen mit diesem Arbeitskampf entwickelte sich der STB weiter: 1893 nahm das Internationale Buchdrucker-Sekretariat in Bern seine Arbeit auf, und ab 1900 beschäftigte der STB als erste schweizerische Einzelgewerkschaft mit Jacques Schlumpf (1870–1948) einen vollamtlichen Sekretär.

Der Arbeitskampf von 1889 war der erste gleichzeitig in einem grossen Teil der Schweiz geführte Streik. Auch beim Abschluss eines ersten für die gesamte Deutschschweiz geltenden Gesamtarbeitsvertrags zeigte sich die Pionierrolle der Drucker und Schriftsetzer. 1904 setzten STB und VSB ein gemeinsam getragenes Einigungsamt ein. 1906 trat ein erster überregionaler Tarif für die Maschinensetzer in Kraft und Anfang 1907 erstmals ein für alle organisierten gelernten Drucker und Setzer der Deutschschweiz geltender Gesamtarbeitsvertrag. Er verankerte unter anderem den Neunstundentag. Das 1848 erstmals postulierte Ziel einer landesweiten tarifvertraglichen Regelung der Arbeitsverhältnisse war erreicht.

Nach dem Zusammenschluss der Deutsch- und der Westschweizer Typographenverbände galt der GAV ab 1918 für die ganze Schweiz. Im Gefolge des Landesstreiks vom November 1918 gelang im Sommer 1919 der Durchbruch zur 48-Stunden-Woche, die Maschinensetzer konnten sich mit einem kurzen landesweiten Streik sogar die in anderen Branchen erst in den 1960er-Jahren eingeführte 44-Stunden-Woche erkämpfen. Der Ausbau und die Verteidigung der vertragspolitischen Errungenschaften verliefen allerdings weiterhin keineswegs immer kampflos: Im November und im Dezember 1922 musste der STB vor dem Hintergrund einer schweren Wirtschaftskrise einen harten landesweiten Abwehrstreik gegen die Abbaubestrebungen der Druckereibesitzer führen. Nach der Auflösung des Verbands der Papier- und graphischen Hilfsarbeiter trat 1926 ein Teil der Mitglieder dieser Organisation in den STB ein. Erstmals gehörten dem STB damit auch ungelernte und weibliche Mitglieder an.

Was bleibt? Die gewaltigen technischen Umwälzungen in der graphischen Industrie ab den 1970er-Jahren führten schliesslich dazu, dass sich die einst vorbildlichen Arbeitsbedingungen denjenigen in anderen Branchen anpassten. Trotz zwei landesweiten Streiks 1980 und 1994 verloren die graphischen Gewerkschaften weitgehend ihre vertragspolitische Führungsrolle. Die traditionsreichen Berufsgewerkschaften gingen in breiteren Zusammenschlüssen auf: 1980 schloss sich der STB mit dem Buchbinder- und Kartonagerverband zur Gewerkschaft Druck und Papier (GDP) zusammen, 1998 folgte der Zusammenschluss der GDP mit dem Lithographenbund, der Journalisten-Union und dem Angestelltenverband des Buchhandels zur Mediengewerkschaft Comedia und 2010 deren Fusion mit den ehemaligen PTT-Gewerkschaften zur Gewerkschaft Medien und Kommunikation (Syndicom). Eine bereits von Anfang an in der Geschichte der Typographia präsente Besonderheit blieb allerdings bis heute teilweise erhalten: In der graphischen Industrie ist der gewerkschaftliche Einfluss auf die berufliche Aus- und Weiterbildung weit stärker als in anderen Branchen. Damit verfügt die Gewerkschaft auch über einen wichtigen Hebel dafür, die wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen des technologischen Wandels mitzugestalten.

sektion-bern-medien.syndicom.ch

www.gutenbergmuseum.ch

Auch interessant:

KI und der Weg dahin – Wir müssen reden!

Von Lukas Vogelsang — Am 1. März 2023 fand in Bern im Mobiliar-Hauptsitz ein Round Table über «Die Emanzipation der künstlichen Intelligenz» statt. Teilgenommen haben: Professor Florian von Wangenheim (ETH Zürich), Tobias Gutmann (Künstler, Sai-Bot-Performer), Anna-Lena Köng (Risiko-Stiftung), Jérôme Koller (Leiter Arena-Steuerung, Mobiliar). Moderiert wurde der Anlass von Marta Kwiatkowski, Leiterin Gesellschaftsengagement, Mobiliar. Ich versuche hier, die wichtigsten Aussagen oder Teile davon wiederzugeben und mich als ehemaliger technischer Redaktor in die Diskussion einzumischen.

Zu Beginn erzählte Tobias Gutmann, wie er zur Idee kam, den Sai Bot zu «erfinden»: Es sei eine längere Geschichte, denn er habe ja 10 Jahre lang mit dem Face-o-mat weltweit analog Gesichter gezeichnet. Während dieser Zeit seien immer mehr Dinge durch Maschinen ersetzt worden. So sitze man im Zug auch nicht mehr mit Menschen, sondern mit Mobilephones zusammen. Alles sei im Wandel, und die Digitalisierung sei auch an ihm nicht spurlos vorbeigegangen. Diese analogen Face-o-mat-Geschichten wurden auf sozialen Medien und Blogs geteilt. Und irgendwann, nachdem er rund 5000 Porträts gezeichnet hatte, überlegte er, wie es wäre, wenn er diese Zeichentechnik einem digitalen Wesen lernen würde. Und so entstand Sai Bot.

War das auch eine Frage der Effizienz?

Tobias Gutmann: Am Rande schon. Beim Face-o-mat mochte ich ja genau die Langsamkeit und wusste, dass ich niemals alle Menschen in der Welt würde zeichnen können. Bei Sai Bot ist es das Gegenteil: In Theorie könnte ich eigentlich das Ding hochskalieren, und für die Maschine wäre das möglich. Ich als Mensch habe da keine Chance.

Am Anfang ging ich die Idee noch leicht ironisch an. Das sei doch nicht dasselbe, das gehe doch nicht, man könnte mich doch nicht kopieren … Aber dann war eben diese Challenge, das mal auszuprobieren. Und das hatte mich gereizt. Jetzt hat Sai Bot schon Tausende Gesichter gezeichnet.

Ich bin etwas entsetzt: Wie unbedarft die Idee, den Menschen zu ersetzen, zustande kam, ist für mich befremdend: «einfach mal ausprobieren», «eine Challenge», eine Idee. Was bedeutet noch menschliches Leben? Ist die Frage nach dem Sinn des Lebens so unlösbar, dass wir uns «ent-sinnen»? Die Diskussionsrunde ist stolz auf die Leistung von Sai Bot. 1300 Zeichnungen wurden in der Mobiliar-Ausstellung allein gezeichnet – 5000 hatte Tobias innerhalb von 10 Jahren analog hingemalt. Die Quantität ist aus meiner Sicht kein Indikator. Als ich die Ausstellung vor zwei Monaten besuchte, hörte ich Mobiliar-MitarbeiterInnen erzählen, dass KollegInnen mit dem Ergebnis der Zeichnungen nicht zufrieden gewesen seien und immer und immer wieder neue Porträts ausprobiert hätten. Ein interessantes Phänomen, das man in die Diskussion einbeziehen müsste: Der Mensch hat die Interpretation der Maschine bewertet und so oft wiederholt, bis er mit dem «Ergebnis» zufrieden war. Würden wir ein Porträt ablehnen, wenn uns eine Malerin oder ein Maler gemalt und interpretiert hätte? Wie hoch wäre die «Fehlerquote»?

Die Maschine interpretiert nur anhand von äusseren Merkmalen und nicht anhand menschlicher Werte. So mag das Ergebnis einer Maschine lustig, nett sein oder eben lobend – doch berührt es so was wie die Seele? Sind es nicht vielmehr einfach Striche und Formen auf einem Papier? Oder stellen wir die Frage anders: Wenn wir ein von einem Menschen gezeichnetes Porträt und ein Computer-Porträt nebeneinanderhalten – welches von den beiden hat für uns mehr Wert? Kommt nicht beim Computerbild unweigerlich der Reflex: Das ist reproduzierbar?

Florian von Wangenheim: Als man begonnen hat, über künstliche Intelligenz zu reden, hat man das ja bewusst getan, und da kam der Begriff Intelligenz aus dem Gedanken, dass man menschliche Intelligenz überträgt. Und das ist natürlich, was Tobias macht, wenn er versucht, der Maschine seinen eigenen Zeichnungsstil beizubringen. Also die Maschine ahmt menschliche Intelligenz nach. Gleichzeitig hat man sich wieder etwas davon verabschiedet, dass Maschinen wirklich intelligent werden können – oder man weiss es noch nicht so richtig. Der zweite Aspekt ist, dass wir künstliche Intelligenz, seit der Begriff aufgekommen ist – eigentlich aus der Science-Fiction-Literatur –, etwas damit verbinden, was in der Zukunft stattfindet. KI ist ja seit den 50er‑, 60er-Jahren auch in verschiedenen Maschinen drin und bestimmt zunehmend unser Leben. Aber es zeigt auf die Zukunft hin. Auf wissenschaftlichen Konferenzen begegnet man häufig der Definition, dass KI immer das ist, was in fünf Jahren möglich sein wird … Und der dritte wichtige Aspekt ist dieses fortwährende Lernen oder die Idee, dass Maschinen selbstständig lernen können. Ich vermute, dass Sai Bot noch nicht fähig ist, aus vergangenen Porträts, die es gemalt hat, und aus Reaktionen, welche Menschen daraufhin zeigten, lernen kann und in der Zukunft anders zeichnen würde. Das wäre der Lernaspekt, in den man viel Hoffnung reinsteckt – aber auch viele Ängste, dass sich die künstliche Intelligenz dann weiterentwickelt. Intelligenz hat ja damit was zu tun, dass man schlauer wird über die Zeit. Und das ist diese abstrakte Idee, dass man Maschinen durch den Aspekt des Lernens Intelligenz verleiht.

Tobias Gutmann entschärft: Er hat die Kontrolle über Sai Bot, das heisst, diese Maschine lernt nicht, sondern führt nur aus, was Tobias ihr gezeigt hat. Lernfähig ist sie nicht. Dafür bräuchte es Feedbacks wie Ratings, damit das System eine Wertung vollziehen kann. Feedbacks? Das kennen wir doch von all den Diensten und Services, die uns täglich nach jedem Kontakt zugestellt werden, damit wir eine Bewertung abgeben.

Tobias’ Antwort ist beruhigend, aber war schon zuvor klar, weil die Technik und die digitale Kapazität für ein solches Projekt noch immer gewaltig sind. Auf einem normalen Computer kann man den Anfang machen – doch die Lernkurve generiert überproportional so viele Daten, dass ein solche Software schlicht die Prozessoren überhitzt und sich die Maschine durch überproportionale Lernrechnungsaufgaben bis zum Stillstand verlangsamt. Deswegen sind die «intelligenten» Systeme auf Grossrechnern ausgelagert, die durch parallele Rechnerverbindungen weltweit operieren. Da geht’s um Rechnungskapazitäten, die wir uns nicht vorstellen können. ChatGPT und all diese «Spielmaschinen», die zurzeit in aller Munde sind, sind darauf ausgerichtet, von den Menschen zu lernen. Ein wichtiger Moment. Aber wer versucht, eine Frage zu stellen, steht oft lange in der digitalen Warteschlange. Das sind insofern gute Nachrichten, als unsere Autos deswegen noch nicht übermässig intelligent sein können. Oftmals sind KI-Ankündigungen schlicht nur Werbung für etwas, das vielleicht in fünf Jahren möglich sein könnte …

Wir hören auch diese Geschichten aus dem unternehmerischen Umfeld, wenn wir jetzt an IBM Watson denken. Vor einigen Jahren gab es die Geschichte, dass in Japan Watson in einer Versicherung eingesetzt worden ist. Was sind da die Potenziale?

Jérôme Koller: Der Fall Watson war damals eine Inspirationsquelle, die haben auch ziemlich viel Werbung gemacht dafür mit der Begründung, es werde sehr viel Effizienz bringen. Diese japanische Versicherung war die erste Firma, die meinte, sie werfe 30 Mitarbeiter raus, weil sie dachten, dass das System diese ersetzen wird. Das war natürlich für diese Versicherung gute Werbung.

Es gibt ein riesiges Potenzial diese Technologie bei uns einzusetzen. Wir bei der Mobiliar werfen natürlich deswegen keine Menschen auf die Strasse, aber wir verwenden solche Systeme. Wer ChatGPT kennt: Bei der Mobiliar setzen wird dieses System nicht ein, aber die Technologie, die darunter liegt, diese transformierenden Algorithmen, sind bei uns in der Tat auch im Einsatz. Aber nur für sehr gezielte Anwendungen. Ein Beispiel wäre: Technologien kann man in einem Unternehmen nutzen, um die Effizienz zu steigern. Aber das ersetzt keine Menschen. Gerade bei der Mobiliar sind die Kunden im Zentrum. So zum Beispiel werden diese Systeme beim Erfassen von Schadensmeldungen eingesetzt und vereinfachen diese Prozesse für die Kunden.

Viele erinnern sich noch an die Suchmaschine Yahoo. Vor 20 Jahren musste man sich auf dieser riesigen Seite durch Kategorien klicken und den Weg zu den Informationen selbst suchen. Doch alle wissen heute, dass Google einfach eine weisse Seite ist mit einem Logo und einem Suchfeld. Und das ist für mich die konzentrierte Macht dieser Technologie. Ich kann einfach schreiben, was ich will, und ich erhalte erste Antworten. ChatGPT macht hier das Potenzial noch grösser.

Eine gute, fachkundige Bemerkung, die Koller hier macht. Die Diskussion geht aber immer, wenn fachkundiges Wissen auftaucht, in die Vertrauensrichtung. Also die eigentliche Frage, die sich mir stellt: Können wir Maschinen vertrauen? Anna-Lena Köng, die einzige Fachfrau in der Runde, kommt erst nach 23 Minuten und 50 Sekunden zu Wort und sagt Wesentliches: Sie vergleicht das Vertrauensthema mit den ersten Flugzeugen. Da sei man auch nicht einfach gleich eingestiegen und in die Luft geflogen – das Vertrauen in die Maschine brauchte Zeit. Ich würde gerne noch anmerken: Bis heute ist die hunderprozentige Sicherheit beim Fliegen nicht gegeben und es stürzt immer wieder ein Flieger ab. Vielleicht ist mein Editorial dieser Ausgabe auch interessant: Vertrauen ist eine menschliche Eigenschaft. Vertrauen Maschinen uns? Oder ist das eine einseitige Liebesbeziehung? Wir sind noch sehr weit entfernt davon, dass eine Maschine echte Kultur verstehen und leben kann. Das macht sie als Bestandteil einer Gesellschaft unbrauchbar, höchstens als Sklave davon nützlich. Doch genau diese Passage wäre dringend zu überdenken. Man stelle sich vor, was passiert, wenn die Maschine es merkt!

Doch Köng sagt auch, dass sich die Entwicklung von automatisierten Prozessen hin zu autonomen Systemen verlagere. Das ist diese Neuentwicklung oder eben der Unterschied zu den 60er-Jahren, als man Maschinen pseudointelligent gemacht hat. Das ist eine Schlüsseldefinition von dieser Entwicklung oder davon, was wir zurzeit erleben. Köng meint zudem, dass es sehr kompliziert und schwierig sei, mit diesen neuen, autonomeren Maschinen mitzuhalten – als Menschen. Es brauche viele neue Regulierungen, das Bildungswesen rüttle es momentan stark auf, und wir müssten da viel schneller werden. Gleichzeitig sei es schwierig, jetzt schon Grenzen zu setzen. Das Militär wiederum erforsche sehr stark diese Mensch-Maschinen-Symbiose, und Köng meint dazu, dass wir uns noch viel mehr in diese Richtung entwickeln würden.

Bei einer These klingelten aber die Alarmglocken: Köng meinte – und ich weiss schon, wie sie es meinte –, dass Maschinen fehlerhaft bleiben sollten, damit wir Menschen nicht dieser Perfektion gegenüberstehen. Also eine «natürliche» Fehlerquote im Bordcomputer eines selbstfliegenden Flugzeugs? Sollen wir darauf vertrauen, dass die Maschine eine gleiche Fehleranfälligkeit aufweist wie der Mensch? Wollen wir das?

Und gut ist, dass wir eben genau über diese Ideen, Maschinen und unsere Zukunft diskutieren.

Das war jetzt knapp die Hälfe der Diskussion, die ich hier verarbeitet habe. Wer diese nachhören möchte, kann auf unserer Website oder bei Tobias Gutmann auf dem Instagram-Account nachsehen.

www.instagram.com/tobiasgutmann

Über Tobias Gutmann

Seit mehr als zehn Jahren porträtiert Tobias Gutmann (*1987) mit seiner Performance «Face-o-mat» Menschen. Er wurde bereits in namhafte Ausstellungshäuser wie das Centre Pompidou in Paris, das Platform L Contemporary Art Center in Seoul, das Haus Konstruktiv in Zürich und die Kunsthalle Bern eingeladen. 2019 begann der Künstler eine Zusammenarbeit mit Dazlus, um Sai Bot zu entwickeln. Der künstlichen Intelligenz wurde beigebracht, Gesichter zu lesen und zu interpretieren. Dabei hat Sai Bot gelernt, Brillen, Haare, Ohren und Muttermale zu analysieren. Im Gegensatz dazu sind herkömmliche Gesichtserkennungssoftwares auf die Erkennung von Augen und Mund spezialisiert. Nun porträtiert die künstliche Intelligenz im Stil von Tobias Gutmann Menschen in aller Welt.

Keine Jobs mehr in der Mitte

Laut Wirtschaftsprofessor Erik Brynjolfsson von der US-Eliteuniversität MIT (Massachusetts Institute of Technology) zerstört die technologische Entwicklung Millionen von Jobs, während die Ungleichheit wächst.

Sie prophezeien eine zweite industrielle Revolution. Nehmen uns bald Roboter die Jobs weg?

Erik Brynjolfsson: Das passiert bereits. Millionen von Arbeitsplätzen wurden schon durch Roboter und Software ersetzt. Bisher betraf das Beschäftigungen, bei denen routinemässig strukturierte Entscheidungen getroffen werden: Bei Büroangestellten, Buchhaltern, gewissen Tätigkeiten in der Fertigung. Viele solcher Arbeiten sind in Ländern wie der Schweiz, den USA oder anderen reichen Ländern bereits verschwunden.

Wie steht es um Beschäftigungen, die eine höhere Qualifikation erfordern?

Immer mehr sind jetzt Arbeiten betroffen, für die man bislang eine höhere Ausbildung brauchte – etwa in Anwaltskanzleien. Heute gibt es Systeme, die Millionen von Dokumenten durchforsten, um genau jene Stelle zu finden, die für einen bestimmten Fall relevant ist. Früher hat man dafür einen Berufseinsteiger engagiert. Der Bedarf an Anwälten ist dadurch in den USA deutlich gesunken. Ein anderes Beispiel sind medizinische Diagnosen. Der IBM-Supercomputer Watson, der vor einigen Jahren mit seinem Sieg im TV-Quiz «Jeopardy» seine Fähigkeiten demonstriert hat, wird heute in einem amerikanischen Spital genau dafür eingesetzt.

Über die Zeit hat der technologische Fortschritt Stellen vernichtet, aber es wurden neue geschaffen und uns geht es insgesamt besser.

Dieses Mal ist es anders. Seit der Jahrtausendwende – also bereits vor der Finanzkrise – stellen wir eine Entkoppelung fest: Der Wohlstand steigt, die Wirtschaftsleistung wächst, es gibt mehr Millionäre denn je – und trotzdem fallen oder stagnieren die Beschäftigungsquote und die mittleren Einkommen. Die Ungleichheit ist grösser geworden.

Sie glauben, das geht so weiter?

Ja. Neue Jobs gibt es vor allem für unqualifizierte und für hochqualifizierte Arbeitskräfte. Die Mittelklasse wird ausgehöhlt. Das dürfte sich noch verschärfen.

Dass sich die Lohnschere weiter öffnet, ist demnach auch Folge der technologischen Entwicklung?

Die technologische Entwicklung war in den letzten 10 Jahren ein zentraler Treiber dahinter. Aber das ist nichts im Vergleich dazu, was noch kommt. In den nächsten 10 Jahren stehen uns bedeutend grössere Veränderungen bevor, weil die Technologien viel mächtiger werden. Und die Entwicklung geht viel rascher, als ich noch vor zwei Jahren erwartet habe. Lange Zeit war es fast unmöglich, einem Roboter beizubringen, einen Stift aufzuheben. Aber in letzter Zeit sehen wir hier massive Fortschritte.

Heisst das, wir haben bald nur noch die Wahl zwischen einem Job als Putzhilfe oder einer Stelle als Softwareentwickler?

Ich weiss nicht genau, welche Jobs verbleiben. Wir hatten schon immer Schwierigkeiten, das vorherzusagen. Vor 200 Jahren waren die meisten Leute Bauern. Irgendwann erfand Henry Ford das Auto und Steve Jobs und Bill Gates haben völlig neue Industrien erschaffen. Das hat niemand vorhergesehen.

Welche Jobs sind am wenigsten gefährdet?

Im Moment sind Beschäftigungen, bei denen die zwischenmenschliche Beziehung wichtig ist, am schwierigsten zu ersetzen. Tätigkeiten wie pflegen, erziehen, verhandeln, überzeugen, führen oder motivieren: Das alles kann man nicht einfach programmieren. Das Gleiche gilt für Kreativität – die Fähigkeit, sich ausserhalb von etablierten Denkmustern zu bewegen. Darum kommt der Förderung des Unternehmertums eine grosse Bedeutung zu.

Können Sie das ausführen?

Die Jobs der Zukunft entstehen in neuen Unternehmen, neuen Branchen, neuen Produkten oder Dienstleistungen.

Bedeutet das, Grosskonzerne verlieren tendenziell an Bedeutung?

Das hängt davon ab, wie man Grösse definiert. Die drei grossen Autokonzerne, die die US-Wirtschaft bis zum Ende des 20. Jahrhunderts dominiert haben, sind an der Börse heute sehr viel weniger wert als die drei einflussreichsten Technologiefirmen. Allerdings beschäftigen General Motors, Ford und Chrysler noch immer ein Vielfaches mehr an Leuten als Apple, Google und Facebook. Heute dominiert Grösse ohne Masse: Internetkonzerne beeinflussen zwar das Leben von Milliarden von Menschen. Sie brauchen dafür aber viel weniger Arbeitskräfte oder Kapital als früher.

Welche gesamtwirtschaftlichen Folgen hat das?

Technologien ersetzen nicht nur Arbeit, sondern auch Kapital. Wenn es keine grossen Investitionen mehr braucht, um ein Unternehmen mit einem globalen Angebot aufzubauen, hat das eine geringere Kapitalnachfrage zur Folge. Das führt zu tieferen Zinsen.

Was für einen Einfluss hat die aktuelle Wachstumsschwäche auf diese Entwicklung?

Mir ist schleierhaft, wieso in den USA trotz rekordtiefer Zinsen nicht mehr in öffentliche Infrastruktur investiert wird. Auch die Ausgaben für Forschung und Entwicklung haben sich in den letzten Jahren halbiert – von 6 auf 3 Prozent der Wirtschaftsleistung. Flughäfen, Strassen, Brücken: wenn wir das nicht jetzt modernisieren, wann dann? Aber wir müssen auch tiefer liegende strukturelle Probleme angehen.

Eines dieser Probleme ist die Ungleichheit. Die Mehrheit der Wirtschaftsführer glaubt nicht, dass sie in den nächsten fünf Jahren kleiner wird. Was sagen Sie dazu?

Das ist mein grösster Frust. Alle fragen mich: Was wird mit uns geschehen? Wird alles gut? Oder geht alles den Bach runter? Das ist die falsche Einstellung. Technologie ist ein mächtigeres Mittel, als es in der Geschichte der Menschheit je zur Verfügung stand. Es gibt uns die Freiheit, die Dinge anders anzupacken. Wir haben die Wahl: Wir können eine Gesellschaft mit geteiltem Wohlstand gründen, die reicher ist und gleichzeitig mehr Menschen an diesem Reichtum teilhaben lässt. Oder wir entscheiden uns für eine Gesellschaft, in der es noch mehr Ungleichheit gibt und die einigen wenigen Menschen noch mehr Macht verleiht. Wir müssen entscheiden, in was für einer Welt wir leben wollen.

Wo müssen wir konkret ansetzen?

Die Frage ist nicht, was Technologie mit uns anstellt – sondern was wir mit Technologie anstellen wollen. Einer der wichtigsten Aspekte scheint mir die Neuerfindung des Bildungssystems zu sein. Es muss darauf ausgelegt werden, Kreativität und Sozialkompetenz zu fördern. Es ist bestimmt kein Zufall, dass Microsoft-Gründer Bill Gates, Amazon-Gründer Jeff Bezos, Wikipedia-Gründer Jimmy Wales, Facebook-Gründer Mark Zuckerberg oder die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin alle eine Montessori-Schule besucht haben.

Was ist deren Erfolgsrezept?

Maschinen sind sehr gut in strukturierter Problemlösung – man muss ihnen nur die richtigen Schritte beibringen. Bei unstrukturierten Problemen haben sie allerdings Mühe. Pablo Picasso sagte: «Computer sind nutzlos. Sie können nur Antworten geben.» Und er hatte recht. Natürlich sind Antworten nützlich, aber heute ist es wichtiger, die richtigen Fragen zu stellen. Die Montessori-Methode ermutigt die Kinder, spielerisch zu erkunden, was wichtig ist und was nicht – auf eine Art, wie es Maschinen nicht können. Solche kreativen Problemlöser brauchen wir künftig.

Und wer soll die Neuerfindung des Bildungssystems bezahlen?

Es geht nicht nur um Geld. Ein Grossteil des letzten Jahrhunderts kann als Wettlauf zwischen Technologie und Bildung betrachtet werden. Im 20. Jahrhundert haben wir uns den Vorsprung erkauft, indem wir mehr in Bildung investiert haben. Aber das reicht nicht mehr. Wir werden auch in diesem Jahrhundert mehr investieren müssen. Wichtiger ist aber, das System zu reformieren. Solange wir das nicht fertigbringen, ist jeder zusätzliche Dollar umsonst.

Wie soll das gehen?

In gewissen Bereichen kann Technologie die Bildung radikal demokratisieren. Nicht nur, was das Verfügbarmachen von Inhalten betrifft, sondern auch den Zugang zum Bildungssystem. Am MIT bieten wir eine Gratis-Internetvorlesung für die Entwicklung von Leiterplatten an. 150 000 StudentInnen haben sie letztes Jahr abonniert, darunter ein 16-Jähriger aus der Mongolei. Er erzielte bei der Prüfung die maximale Punktzahl – und studiert darum jetzt am MIT. Ohne den Onlinekurs wäre er nie so weit gekommen. Ich bin überzeugt, dass der junge Mongole in fünf Jahren kein Einzelfall mehr ist – sondern die Regel.

Dennoch geht die Entwicklung weltweit nicht hin zu mehr Gleichheit, auch nicht in der Bildung. Was muss die Politik tun?

PolitikerInnen in einem demokratischen System machen das, was das Volk von ihnen verlangt. Sie werden also nichts unternehmen, bis die Leute verstanden haben, was auf dem Spiel steht. Diesen Schritt kann man nicht einfach überspringen. Selbst die führenden Köpfe der Welt orientieren sich an den Anliegen der Wahlbevölkerung. Daran müssen wir arbeiten. Ich habe selbst mit US-Präsident Barack Obama und anderen Staatsoberhäuptern gesprochen. Einige von ihnen haben die Probleme sogar verstanden.

Was, wenn all jene, die von der steigenden Ungleichheit profitieren, kein Interesse daran haben, etwas zu ändern? Wenn sie ihren Reichtum nicht teilen wollen?

Ich habe mit vielen dieser Leute gesprochen. Die meisten sind der Meinung, dass es in ihrem Interesse wäre, die Ungleichheit zu bekämpfen. Sei es, weil ihnen etwas am Rest der Welt liegt oder weil sie keine Lust haben, in einer Gesellschaft zu leben, in der sie bewaffnetes Wachpersonal brauchen. Die Reichen können ihren Besitz nur bewahren, wenn der Rest der Gesellschaft das duldet.

In Ländern mit einer hohen Ungleichheit sehen wir von einem solchen Bewusstsein wenig.

Die Geschichte hat immer wieder gezeigt, was passiert, wenn es kippt. Ich plädiere weder für einen Klassenkampf noch sage ich, dass uns einer bevorsteht. Aber die Angst davor ist unter den Reichsten real.

Sie sind zu einem Viertel Schweizer. Wo sehen Sie die Rolle unseres Landes?

Reiche Länder wie die Schweiz haben das Potenzial, der Welt als Vorbild dafür zu dienen, wie man mit einer Gesellschaft umgeht, in der es mehr Automatisierung und mehr Reichtum gibt. Dazu müssen der Arbeitsmarkt und die Verteilung von Einkommen oder Steuern neu organisiert werden. Mindestlöhne zum Beispiel sind ein wichtiges Thema. Es ist grossartig, dass es auf der ganzen Welt Länder gibt, die verschiedene Massnahmen testen. Nur so finden wir heraus, was am besten funktioniert. Mein Anliegen ist es, die zentrale Fragestellung zu verändern. Von «Was wird geschehen?» zu «Was wollen wir, dass geschieht?».

Dieser Artikel erschien erstmals im «Tages-Anzeiger» vom 6. März.